Pelletage / Dégagement

C’est la phase cruciale dans le sauvetage d’une victime d’avalanche !

Les DVA modernes nous amènent en quelques minutes sur le lieu d’ensevelissement, la sonde nous montre rapidement l’endroit précis, et c’est lors du dégagement avec la pelle que le minutage devient cruel ! C’est la phase la plus longue et la plus ardue, pour l’homme et pour le matériel !

Quelle pelle choisir :

« Le bon ouvrier a toujours de bons outils »

L’adage populaire prend ici tout son sens. Avant de faire son choix, se mettre dans la situation: « derrière moi, j’ai mon fils ou ma fille dans l’avalanche, et je dois choisir une pelle au rayon du magasin: la plus légère, la moins encombrante, la plus jolie, la moins chère, ou la plus efficace? » …

Les critères qui devraient être pris en compte:

– Un manche à section non ronde (un manche à section ronde est plus difficile à ajuster en raison de la rotation possible des éléments), suffisamment long, le manche télescopique étant le plus pratique, et avec un emmanchement robuste au niveau du godet.

– Une poignée en forme de D (meilleure prise en main qu’avec un T).

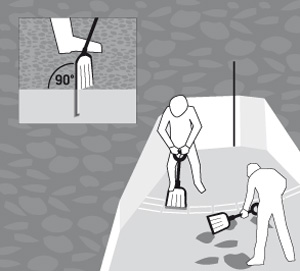

– Un godet avec un sommet rectiligne pour pouvoir poser le pied, un bord d’attaque en « dents de scie » pour couper efficacement les blocs, et des bords suffisamment relevés pour garder la neige et l’empêcher de glisser latéralement lorsque l’on pagaie.

Depuis l’hiver 2018, une nouvelle norme UIAA a vu le jour, qui défini les critères minimaux auxquels une pelle avalanche doit répondre pour recevoir cette certification UIAA:

- Un godet avec une surface d’au moins 500cm2, pour l’efficacité

- Une longueur poignée-godet de 75cm minimum, pour l’ergonomie (manche non déployable exclu)

- Une résistance de 30kg à la poussée et à la traction au niveau de la poignée, avec le godet noyé aux 2/3 dans du béton, ce qui correspond à la force pour dégager les blocs

- Une résistance de 100kg à la traction longitudinale « poignée-godet », ce qui correspond à la force pour ressortir une pelle prise dans de la neige hyper-compacte

Une fois équipé de la bonne pelle, il faudra s’entraîner à dégager, cela ne peut pas s’improviser !

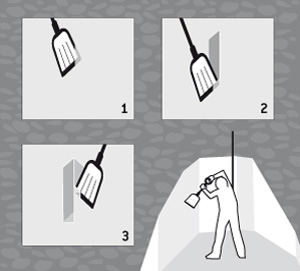

Prédécouper les blocs ! La technique de pelletage n’a rien à voir avec le maniement d’une pelle de chantier : inutile d’espérer casser un bloc de neige en plantant simplement la pelle avec le pied et en forçant ensuite sur le manche pour détacher le premier bloc. Aucune pelle à neige ne résistera à ce traitement barbare !

La technique de pelletage n’a rien à voir avec le maniement d’une pelle de chantier : inutile d’espérer casser un bloc de neige en plantant simplement la pelle avec le pied et en forçant ensuite sur le manche pour détacher le premier bloc. Aucune pelle à neige ne résistera à ce traitement barbare !

Au contraire, il faut prédécouper le premier bloc sur au moins 3 côtés pour espérer pouvoir le détacher sur le quatrième côté. Ensuite, 1 à 2 côtés prédécoupés suffiront pour pouvoir détacher le bloc au 2ème ou 3ème coup de pelle.

Il faut privilégier la forme de découpe de blocs en demi-lune d’environ 10cm d’épaisseur, moins contraignante pour l’homme et pour la pelle.

Ne pas lancer les blocs de neige par-dessus la tête, mais plutôt « pagayer » en profitant de la rotation du torse pour les faire passer en arrière aux suivants. Gain d’énergie et efficacité garantie !

Technique de pelletage en « U » avec « Tapis roulant »:

La technique qui s’impose actuellement est le « pelletage en « U » ». La forme du « U » est arrondie vers la sonde et avec les bords parallèles vers le bas. Cette méthode, développée par Manuel Genswein & Ragnhild Eide, s’est largement imposée aujourd’hui comme étant la plus efficace et la plus rapide !

Mise en œuvre :

Technique en « U » :

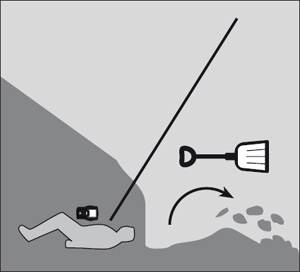

Dès que le sauveteur cherchant au DVA arrive dans la zone des 3m, les sauveteurs qui le suivent peuvent déjà commencer à organiser le chantier de dégagement en « U », et commencent à creuser en-dessous et en arrière du sauveteur de pointe.

Lorsque la victime a été touchée avec la sonde, le sauveteur laisse la sonde en place et se décale vers le bas, à une longueur de pelle de la sonde, et commence à dégager la neige vers le bas de la pente. Ce déplacement va éviter au sauveteur de piétiner la zone qui contient peut-être une poche d’air sur la victime. Dans tous les cas, les autres sauveteurs ne doivent plus approcher la zone de la sonde. Il est démontré que lorsque les sauveteurs n’ont pas de tactique bien définie, ils finissent par piétiner complètement la zone au-dessus de la victime, là où une poche d’air serait susceptible d’exister !

-

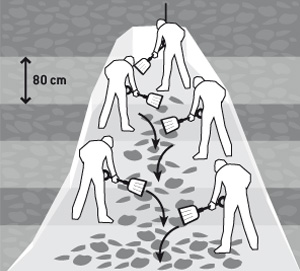

- Le premier sauveteur se place en-dessous de la sonde, à une longueur de pelle (environ 80cm) de la sonde plantée. Les sauveteurs suivants se placent en-dessous ou derrière le sauveteur de pointe, prennent entre eux la distance d’une longueur de pelle et se mettent au travail. (voir schémas).

- Le premier taille les blocs de neige et les « pagaye » vers l’arrière, dans la tranchée en « U ». Son but principal est de descendre le plus vite possible le long de la sonde vers la victime ; le deuxième creuse aussi et assiste le premier dans sa manœuvre de descente vers la victime, mais « pagaye » aussi la neige vers l’arrière vers le troisième pelleteur. Et ainsi de suite en fonction du nombre de sauveteurs. Le travail est de moins en moins pénible lorsque l’on s’éloigne de l’attaque du « U ».

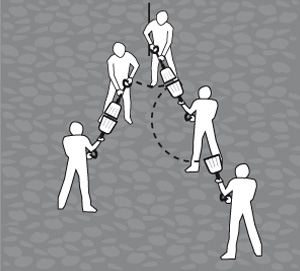

- Le sauveteur de pointe a un travail très pénible. Il donne lui-même le signal du changement, « Rotation ! », qui doit intervenir au plus tard toutes les 3-4 minutes. La rotation s’effectue en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, le sauveteur de pointe passant tout en arrière dans l’équipe. Mais parfois, en état de stress, le sauveteur de pointe ne réalise pas qu’il fatigue et que son rythme ralentit. C’est alors au sauveteur tout en arrière de donner le signal de la : « Rotation ! ». Le changement ne s’effectue que lorsque le remplaçant a touché l’épaule du leader, pour éviter d’interrompre ne serait-ce que quelques secondes le dégagement à l’avant!

- Les rotations ne devraient pas durer moins de 2 minutes, même en cas de fatigue. Ainsi les sauveteurs ont le temps de s’organiser dans leur nouvelle position. Un changement trop rapide fait perdre un temps précieux et de l’efficacité au groupe. Pour un/e adolescent/e, et pour une femme, la rotation est recommandée après 3 minutes, pour une personne âgée ou affaiblie toutes les 2 minutes.

Il faut absolument rester debout, plutôt qu’assis ou à genoux pour pelleter, et il faut faire des mouvements de pagaie en poussant la neige sur le « tapis roulant » en arrière dans la tranchée, soit par le côté, soit entre les jambes. La neige ne doit pas être lancée sur les côtés du « U » ou par-dessus l’épaule, car elle retombe en général dans la tranchée, et les mouvements de lancer sont épuisants…

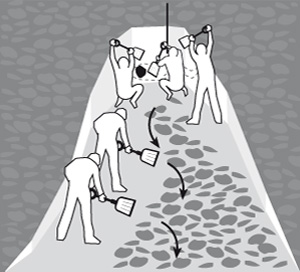

Dès que l’on aperçoit la victime, les deux sauveteurs les plus proches de la victime, mais aussi les plus aguerris en matière de premier soins, travaillent alors près de la victime pour dégager sa tête le plus vite possible. Ils se mettent immédiatement à genoux près de la sonde, en raccourcissant leur manche de pelle, et travaillent côte-à-côte, épaule contre épaule, bassin contre bassin. Leurs pieds sont très proches les uns des autres, ce qui permet d’avoir les épaules légèrement tournées vers l’extérieur pour ne pas se gêner l’un l’autre. Les 2 sauveteurs derrière eux creusent un tunnel en demi-lune dans les parois sur les côtés des pelleteurs de tête, afin de faciliter le passage de la neige par les côtés vers l’arrière. Les autres sauveteurs finissent d’aplanir la tranchée et redressent les murs, c’est un gain de temps et de confort acquis lorsqu’il faudra extraire la victime à plat sur la terrasse ainsi créée.

On va tout de suite essayer de localiser la tête par déduction en fonction de la partie du corps que l’on va voir en premier. Attention de ralentir et de diminuer la force des mouvements lorsque la tête est en vue, afin de ne pas blesser la victime. Ne pas oublier de noter l’heure de dégagement de la tête, information très importante pour le médecin.

Efficace déjà avec 2 sauveteurs :

Un accident qui s’est produit en Colombie Britannique en 2008, a permis de démontrer que cette méthode fonctionne déjà à partir de deux sauveteurs : l’incident s’est heureusement terminé par le sauvetage de la victime par ses deux camarades qui l’ont ainsi dégagé vivant de dessous 2 mètres de neige en 15min, grâce à cette méthode toute simple, mais combien efficace !

En fonction de la pente :

À l’intérieur du couloir de dégagement, la pente de la zone de pelletage ne doit pas excéder 26° pour descendre jusqu’à la victime. Une pente plus raide induira une rechute de la neige dans la tranchée, et trop plate, elle ralentira l’arrivée à la victime! Si le dégagement doit avoir lieu sur du terrain plat, la longueur de la tranchée en « U » aura donc au moins 2x la profondeur constatée au sondage. Donc pour 2,40 mètres de profondeur constatée, il faudra une tranchée longue de 4,80m.

À l’intérieur du couloir de dégagement, la pente de la zone de pelletage ne doit pas excéder 26° pour descendre jusqu’à la victime. Une pente plus raide induira une rechute de la neige dans la tranchée, et trop plate, elle ralentira l’arrivée à la victime! Si le dégagement doit avoir lieu sur du terrain plat, la longueur de la tranchée en « U » aura donc au moins 2x la profondeur constatée au sondage. Donc pour 2,40 mètres de profondeur constatée, il faudra une tranchée longue de 4,80m.

En principe, un pelleteur peut creuser 80 cm autour de lui, donc pour dégager une victime enfouie sous 2.40 mètres de neige en terrain relativement plat, il faut idéalement 4,80m ./. 80cm = 6 sauveteurs

Si par contre l’endroit est raide (env.30°), il suffira d’une tranchée en « U » égale à la profondeur d’ensevelissement. Donc pour 2m40 de profondeur, 2,40. /. 80cm = 3 sauveteurs.

Dès le début du pelletage, la largeur du « U » ne devrait pas excéder deux longueurs de pelles. La largeur idéale du « U » se situe entre 1,80cm et 2m…

Si le sauveteur se retrouve seul à devoir dégager une victime, la technique en « U » sera aussi la meilleure méthode à appliquer. Là aussi, il se décale un peu vers le bas pour éviter de piétiner la zone d’ensevelissement, et pour évacuer dès le départ la zone de dégagement derrière lui. Son but reste cependant d’arriver le plus vite possible à la tête pour libérer les voies respiratoires. Le dégagement complet passe au deuxième plan, mais reste important pour faire le bilan ABC/BLS de la victime et la dégager de la neige.